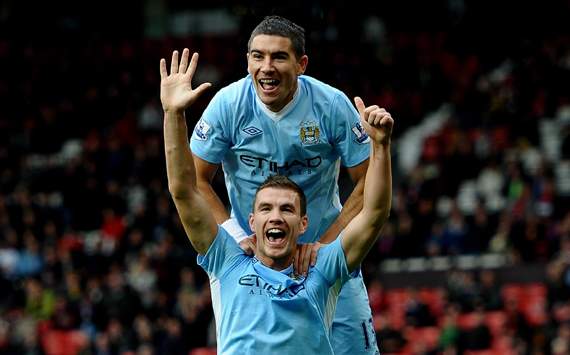

Fuochi d'artificio, in casa ed anche sul lavoro, per Mario Balotelli. Prima rischia di mandare in fumo se stesso e la lussuosa villa di Macclesfield in cui risiede, poi brucia sul tempo i difensori del Manchester United nel derby cittadino e sigla una doppietta. La partita prende una strana piega, anche a causa dell'espulsione di Evans - provocata da Balotelli, of course - e alla fine il tabellone dice 6-1 per la metà «blue» di Manchester. Che ora, oltre che ricca, è pure la più seria candidata alla conquista del titolo in Premier League. Ma lasciate che mi spieghi, dato che siamo al 23 di ottobre e di gol e parate e calci di rigore ed espulsioni ne vedremo una miriade, da qui al termine della stagione.

La ricchezza, dello sceicco Mansour e consueguentemente della rosa, innanzitutto. Il rapporto tra qualità e quantità dei calciatori a disposizione di Roberto Mancini non ha eguali, neppure il Barça «illegale» - non per Javi Varas, poliziotto coi guantoni - può vantare un tale numero di campioni. Certo, può capitare che Fàbregas assaggi la panchina, ma se in difesa Piqué e Puyol mancano, son guai per Guardiola... Forse solo il Real Madrid può vantare un simile numero di campioni con indosso la stessa, stupenda maglia (in special modo quella nera con rifiniture dorate, sfoggiata nel massacro de «La Rosaleda»), ma gioca in un campionato differente, ed il City pare ancora acerbo per puntare alla Champions League.

Difatti, io mi son limitato al campionato inglese. Perché se è vero che una volta varcato il Canale della Manica i Citizens vanno sistematicamente in svantaggio (tre su tre nel girone eliminatorio), in casa loro fanno la voce grossa. E le avversarie non fanno più così paura. Liverpool ed Arsenal, cui di grande rimane ormai - purtroppo - il solo nome, sono più vicine alla zona retrocessione che alla vetta della classifica. Al cui inseguimento, ecco Manchester United e Chelsea. I primi, son partiti col freno a mano tirato anche in Europa: due pareggi, il secondo agguantato per i capelli in Svizzera, e una vittoria di rigore contro l'Oţelul Galaţi; il Chelsea, che pure si gode la Champions, ha già accumulato 6 punti di ritardo in campionato, e i nervi paiono parecchio tesi, a giudicare dalla doppia espulsione rimediata nel derby londinese con il QPR, perso 1-0.

Infine, il gioco. Mancini, che pure da noi è ricordato più per il mediano (Stankovic, solitamente) travestito da rifinitore posto in pressione sul regista avversario, ha dato a questa squadra un'identità tattica precisa. Il gol dev'essere il coronamento di un azione, non frutto di casualità. E l'azione, vista la qualità degli intrepreti - Silva, che gioia per gli occhi - e gli investimenti dello sceicco, dev'essere quanto più bella possibile. Sin qui, risultati e fatti stanno dando ragione al tecnico. Che, se le mie previsioni sono esatte, tra qualche mese potrà festeggiare il primo successo in Premier League.

Antonio Giusto

Fonte: Goal.com

Nato in Scozia, a Mossend (Lanarkshire), il 14 settembre 1901, e cresciuto nella vicina Bellshill (dove nel 1909 vide la luce Matt Busby) assieme all’amico Hughie Gallacher, 133 gol con il Newcastle e 72 col Chelsea, James gioca al calcio per passione con Brandon Amateurs, Orbiston Celtic e Glasgow Ashfield. La sua prima, vera squadra è il Raith Rovers: tre anni, poi il Preston North End se ne assicura i gol versando 3.000 sterline nelle casse degli scozzesi. Nel Lancashire, James continua a segnare, ma nonostante le sue reti i «Lilywhites» (gigli bianchi) mancano per ben quattro stagioni consecutive la promozione in First Division, negando persino allo scozzese di rispondere alle convocazioni della propria nazionale.

Nonostante bastino due mani per conteggiare le sue apparizioni con la maglia della Scozia, 8 appena, per entrare nella storia del calcio britannico gliene furono sufficienti due. Dopo l’esordio, datato 31 ottobre 1925, eccolo rispondere ad un’altra convocazione tre anni dopo, il 31 marzo 1928. A Wembley, la Scozia segna 5 gol (a uno) contro i padroni di casa inglesi, ed il nome di Alex James compare in ben due occasioni nel tabellino dei marcatori: «Wembley Wizards», i Maghi di Wembley, vengono definiti i protagonisti dell’impresa. Il Preston, che vivacchia in seconda divisione, ormai gli sta stretto, ed il trasferimento – per 9.000 sterline, cifra stratosferica per l’epoca – all’Arsenal che Chapman sta facendo grande è il naturale riconoscimento del suo talento calcistico.

Ma l’impatto con la nuova realtà si rivela traumatico per James, giunto ad Highbury assieme a Cliff Bastin (che segnerà 178 gol con i Gunners) per completare il complesso mosaico ideato da Chapman. Il quale, dopo aver vinto due campionati ed una FA Cup con l’Huddersfield Town, era stato convinto dal facoltoso presidente Henry Norris (personaggio fondamentale nella storia del club londinese: a lui, tra le altre cose, è dovuto il trasferimento ad Highbury) a sedere sulla panchina dell’Arsenal con l’obiettivo di fare dei Gunners la più grande squadra inglese del tempo. L’impresa, già di per sé assai ardua, fu resa ancor più difficile dalla decisione presa dall’International Board nel giugno 1925: al fine di aumentare i gol e conseguentemente lo spettacolo, la regola del fuorigioco fu modificata in maniera tale che all’attaccante fosse sufficiente avere due avversari – e non più tre – tra sé e la porta nel momento dell’effettuazione del passaggio. Le segnature aumentano a dismisura, e dopo una cocente batosta (7-0) subita sul campo del Newcastle il 3 ottobre 1925, il capitano Charlie Buchan propone al proprio allenatore di arretrare il centromediano Butler sulla linea dei terzini. Nasce così lo stopper.

L’idea, che oggi potrebbe apparirci banale, fu – ai tempi – portentosamente innovativa. Pensionata la sin lì imperante piramide di Cambridge, numericamente esprimibile con un 2-3-5, il modulo di Chapman venne ribattezzato «sistema». Tre difensori in linea, lo stopper ormai sgravato dai compiti di regia in precedenza detenuti dal centromediano, ed i terzini: più larghi, ora impegnati nella marcatura delle ali avversarie ma anche liberi di sganciarsi in fase offensiva come nel caso di Hapgood, primo terzino fludificante della storia. I mediani laterali, che ora giocano più stretti, prendono in consegna le mezze ali avversarie, e compongono un quadrilatero con gli interni – più arretrati, non più in linea con gli attaccanti – cui spetta ora l’impostazione della manovra. Nel «WM» (dalla disposizione in campo dei calciatori), sostanzialmente basato sull’uno contro uno e che quindi andava a privilegiare la maggior cifra tecnica dell’Arsenal, gli unici tre calciatori sgravati da compiti di marcatura erano le due ali ed il centravanti.

All’interno di questa complessa organizzazione tattica, il ruolo ricoperto da Alex James è di importanza madornale. Prima di Johan Cruijff, prima di Alfredo di Stéfano, prima di Valentino Mazzola, eccolo, è lui il primo centrocampista universale tra i cui piedi la sfera di cuoio abbia l’onore di rotolare. La sua azione incomincia ai limiti della propria area, dove veste i panni del regista, salvo poi tramutarsi rapidamente in rifinitore: non segna molto, e per lui che prima di giungere all’Arsenal faceva l’attaccante si tratta di una poco saporita novità, ma c’è il suo zampino dietro la stragrande maggioranza delle segnature di squadra, e Jack, Bastin, Drake, Hulme e Lambert (escluso quest’ultimo, fermatosi a 98, gli altri scollinarono tutti quota 100 gol con i Gunners) lo ringrazierebbero ancora oggi – se fossero vivi per farlo – per quei magnifici assist.

Febbraio non è ancora terminato, eppure in Inghilterra è già stato assegnato il primo trofeo dell’anno. La League Cup, finita sorprendentemente nella bacheca del Birmingham City, che in campionato lotta per salvarsi, ma a Wembley, davanti ad 88,851 spettatori, è riuscito nell’impresa di negare all’Arsenal il primo successo dall’ormai calcisticamente lontanissimo 2005 (era il 21 maggio, FA Cup vinta ai rigori contro il Manchester United).

Sull’1-1 dopo 89 minuti di gioco, gol di Žigić e van Persie, ecco la clamorosa incomprensione tra Koscielny e Szczęsny, che si scontrano: pallone a zonzo per l’area di rigore e la porta sguarnita. Ad approfittarne è Obafemi Martins, vecchia conoscenza del calcio italiano, che insacca col sinistro e si produce nella classica serie di capriole.

Qui le abbiamo viste tante volte, da quando, nel settembre del 2000, «Oba Oba» è sbarcato in Italia su consiglio di Churchill Oliseh, fratello di Sunday (in Italia con le maglie di Juventus e Reggiana) e padre adottivo del centrocampista del CSKA Mosca Sekou. Churchill, che al tempo gestiva una scuola calcio con sede a Lagos (dove Martins è nato il 28 ottobre 1984) lo nota in strada e gli propone di unirsi alla sua squadra, affiliata alla Reggiana: che occhio! Obafemi mette in luce le proprie doti di velocista e goleador, e così a Reggio Emilia rimane solo qualche mese, perché l’Inter punta su di lui e sgancia 750 mila euro pur di vincere la concorrenza del Perugia di Gaucci. Soldi ben spesi, lo si capisce sin dall’inizio della sua avventura in nerazurro: la prima stagione, 2001-02, si conclude con la doppietta Scudetto Primavera-Coppa Carnevale, e Oba segna 23 gol.

Cúper, l’hombre vertical, gli fa assaggiare la prima squadra in precampionato, e – complice un’incredibile serie d’infortuni – si ritrova a puntare su di lui per accedere ai quarti di Champions League. In coppia d’attacco con Morfeo, alla BayArena di Leverkusen contro i vicecampioni d’Europa, infila Butt, si sfila la maglia e si cimenta in una serie di cinque capriole che mandano in visibilio il pubblico nerazzurro. Ha diciott’anni, Moratti lo considera l’Owen nerazzurro, e c’è chi è pronto a giurare che questo nigeriano esplosivo valga più di Rooney, al tempo promessa (lui sì, mantenuta) dell’Everton.

Oba, però, non riuscirà mai a compiere il decisivo salto di qualità. L’arrivo di Ibrahimović lo spinge al Newcastle, poi Wolfsburg e Rubin Kazan. In Russia delude, il Birmingham City lo ottiene in prestito in gennaio e lui ringrazia così, regalando ai «bluenoses», i tifosi del Birmingham, il secondo trofeo della storia.

Antonio Giusto

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Mertesacker, Friedrich, Boaeting; Schweinsteiger (dal 38' s.t. Kiessling), Khedira; Mueller (dal 27' s.t. Trochowski), Oezil, Podolski; Klose (dal 27' s.t. Gomez). (Wiese, Butt, Jansen, Aogo, Tasci, Badstuber, Kroos, Marin, Cacau). All: Low.

INGHILTERRA (4-4-2): James; G.Johnson (dal 42' s.t. Wright-Phillips), Terry, Upson, A.Cole; Milner, Lampard, Barry, Gerrard; Defoe (dal 26' s.t. Heskey), Rooney. (Green, Hart, Dawson, Lennon, J.Cole, Warnock, Carragher, King, Carrick, Crouch). All: Capello.

ARBITRO: Larronda (Uruguay)

NOTE - Spettatori 40.510. Ammoniti Johnson e Friedrich per gioco scorretto. Angoli 4-6. Recuperi p.t. 1'; s.t 2'.

Auf Wiedersehen, Inghilterra. La spumeggiante Germania di Löw impartisce una lezione di calcio ai sudditi di Elisabetta II, candidandosi prepotentemente ad un posto nella finale di Johannesburg.

L'andamento dell'incontro è chiaro sin dalle prime battute, sufficienti all'Inghilterra per palesare le proprie lacune: Gerrard e Milner, accentrandosi, vanno a creare un'eccessiva densità in zona centrale finendo con l'otturare gli spazi. I terzini, Johnson ed Ashley Cole, non riescono a proporsi con la costanza «slovena» perché tenuti bassi da Müller e Podolski: il gioco ristagna, privo di sbocchi esterni. La Germania, che difende con ordine, attende di recuperare il pallone (alto, possibilmente) per dedicarsi al gioco che più le piace, quello basato sul fitto fraseggio volto ad aprire varchi per l'imbucata centrale dell'attaccante di turno. Accortezza del giorno, quella di agire prevalentemente sul centrodestra per sfruttare la lentezza di Upson e la scarsa propensione difensiva di Ashley Cole: da lì partono i tagli di Klose (l'1-0 ne è la dimostrazione) ed è proprio in quella zona che agisce - e si inserisce - Özil nel primo tempo.

Gli inglesi, che soffrono la dinamicità degli avversari, evidenziano l'assenza di un «cervello»: l'incursore Lampard ed il mediano Barry non garantiscono la quantità di fosforso necessaria alla fluidità della manovra che, come detto poc'anzi, ristagna in zona centrale e trova nei cambi di gioco di Gerrard le uniche, flebili variazioni ad un copione tremendamente monotono. Rooney ci prova andandosi a prendere il pallone a quaranta metri dalla porta, ma non è in questa maniera che ha segnato 34 gol nell'ultima stagione; con il passare dei minuti, complice la disperazione, piovono illogici lanci lunghi: cosa possono Defoe e Rooney contro due marcantoni come Friedrich e Mertesacker?

Ma l'attacco non è certo il più grande cruccio di Capello, perché i guai veri li passa James (pessimo in occasione del 3-1) a causa di una carente fase difensiva. Maglie troppo larghe, eccessiva distanza tra i reparti - follia pura, quando affronti una squadra che schiera tre uomini sulla trequarti - ed una preoccupante staticità consente a Schweinsteiger di pensare calcio (sia lode a van Gaal, maestro di calcio) mentre Müller, Özil e Podolski sfruttano a meraviglia i movimenti di Klose, perfetto nell'attirare Upson sull'esterno in occasione del 2-0. Veder giocare la Germania, questa Germania che mangia kebab e balla il samba, è una gioia per gli occhi: fraseggio stretto con palla rigorosamente a pelo d'erba, ottima qualità tecnica e rapidità d'esecuzione magistralmente fusi in una manovra offensiva che include almeno quattro uomini, con Khedira sempre pronto ad inserirsi.

La bella favola tedesca rischia però d'interrompersi sul finire del primo tempo, quando un doppio errore difensivo (Neuer esce a vuoto, Friedrich sceglie l'uomo sbagliato) consente ad Upson di riaprire la partita. Complice la verde età ed un'inesperienza latente, la Germania sbanda quel tanto che basta a Frank Lampard per scagliare il bolide del pareggio che oltrepassa nettamente la linea ma non viene convalidato: Geoff Hurst al contrario.

Il primo quarto d'ora di ripresa scivola via placidamente, con l'Inghilterra protesa in avanti alla ricerca del pari e la Germania che approfitta della scarsità di idee degli avversari per attirarli nella trappola del contropiede. Müller è lo spietato esecutore, i mandanti si chiamano Schweinsteiger - ripeto: grazie van Gaal - ed Özil.

Considerazioni finali: un'ala vera come Walcott, capace di andare sul fondo e dotato di gran passo, non avrebbe fatto comodo a questa piattissima Inghilterra? Lo stesso dicasi per un regista puro come Carrick: più facile trovare una cascata nel deserto che un'idea in questo centrocampo.

ANTONIO GIUSTO

Fonte: Blog Mondiali di Calcio 2010

INGHILTERRA (4-1-3-2): James; Johnson, Upson, Terry, A. Cole; Barry, Gerrard, Lampard, Milner; Rooney (dal 27' st J.Cole), Defoe (dal 40' st Heskey) (Green, Hart, Dawson, Lennon, Crouch, Warnock, Wright-Phillips, Carrick). All. Fabio Capello.

ARBITRO: Wolfgang Stark (Germania).

NOTE - Spettatori 36.893. Ammoniti: Jokic, Birsa e Dedic per gioco scorretto, Johnson per simulazione. Angoli: 12 a 2 per l'Inghilterra. Recuperi 0 e 3'.

L'Inghilterra non brilla, priva della fluidità necessaria per riscuotere applausi, ma ottiene i tre punti necessari per qualificarsi agli ottavi di finale: decisivo Defoe, finalmente in campo dal primo minuto a discapito del generoso ma poco prolifico Heskey.

Il piano di gioco inglese è chiaro sin dall'inizio: priva di un regista puro a centrocampo, la manovra inglese prende vita con i terzini, Johnson ed Ashley Cole, cui spetta il compito di allargare il gioco. Poco aiutati da Gerrard e Milner, finti esterni che convergono volentieri verso il centro tarpando le ali all'azione, spesso risolta da un cross dalla trequarti indirizzato sul secondo palo e quindi di facile lettura per i difensori. L'apporto di Lampard alla manovra è infimo: timido palla al piede, riluttante agli inserimenti (se ne conta solo uno, sufficiente a creare scompiglio nella difesa slovena), spesso tagliato fuori dai cambi di gioco di Gerrard, resi però vani dalla lentezza di un Milner che consente praticamente sempre alla retroguardia avversaria di riposizionarsi correttamente. Succede anche in occasione del gol, solo che stavolta Defoe è bravo nell'anticipare Suler. Dopo essere passati in vantaggio gli inglesi cercano di chiudere i conti, puntando forte su Gerrard e Rooney, che si scambiano di posizione e creano non pochi problemi alla Slovenia, in evidente appresione difensiva.

Anche nella ripresa Capello sceglie la fascia sinistra per pungere: Ashley Cole spinge e Rooney (oggi in linea con Defoe e non alle spalle del centravanti come accade quando fa coppia con Heskey) si allarga per consentire il taglio a Gerrard. Nonostante la buona prova offerta è proprio Rooney a lasciare il campo, al suo posto entra Joe Cole che si posiziona alle spalle di Defoe per comporre il 4-2-3-1 spesso visto in azione nel corso delle qualificazioni. La Slovenia, a causa della mediocre caratura tecnica, si limita a sporadici lanci lunghi destinati alla testa di Novakovic, cui si accompagnano le estemporanee iniziative del mancino Birsa: a parte un doppio brivido per James (salvato da Johnson), null'altro, ma sembra bastare per una qualificazione che premia gli uomini di Kek fino al fischio finale. Poi segna Donovan, e regala successo e qualificazione agli USA: la Slovenia è fuori, si preannuncia un Germania-Inghilterra da leccarsi le orecchie.

Può una squadra aver vinto più Coppe dei Campioni che titoli nazionali? Sì, può. Si chiama Nottingham Forest, è la squadra della contea di Robin Hood e deve molto, se non tutto, ad un allenatore tanto burbero quanto leggendario: Brian Clough.

Tutto ebbe inizio nel gennaio 1975, quando Clough, reduce da una traumatica esperienza al Leeds United (44 giorni di agonia, sufficienti per inimicarsi tutto ciò che riguardasse i «Peacocks»), accettò la panchina del Nottingham - che al momento navigava nelle torbide acque della seconda divisione - subentrando ad Allan Brown. Un po' come il Derby County di qualche anno prima: preso per mano in Second Division e condotto alla promozione nel '69. Tempo tre anni, e Clough portò i «Rams» al titolo inglese, impresa che era fermamente deciso a ripetere alla guida dei rossi (il colore sociale è un omaggio a Garibaldi) di Nottingham. Senza tappe intermedie, però: il titolo arrivò immediatamente, Clough divenne il secondo allenatore nella storia del calcio inglese a trionfare in First Division da neopromosso - il primo era stato Alf Ramsey, alla guida dell'Ipswich Town campione nel 1962. Per realizzare quest'apparentemente impossibile impresa, «Cloughie» chiese ed ottenne Peter Shilton, acquistato dallo Stoke City per l'esorbitante cifra di 270.000 sterline: mai un portiere era stato pagato così tanto. E proprio sul «goalkeeper» si basa il successo del Forest: appena 24 gol subiti (20 in meno della stagione precedente) e titolo messo in bacheca con quattro turni d'anticipo, in barba al Liverpool campione d'Europa.

Lo «step» successivo riguarda proprio la Coppa dei Campioni, e manco a farlo apposta è il Liverpool il primo avversario sulla strada degli «arcieri»: 2-0 (Birtles e Barrett) al City Ground, 0-0 ad Anfield e la qualificazione è in tasca. AEK Atene (1-2, 1-5) e Grasshoppers (4-1, 1-1) sono formalità, mentre la semifinale con il Colonia entra di diritto nella storia del club: dopo un rocambolesco 3-3 casalingo, gli uomini di Clough passano al Müngersdorfer Stadion (sito nel quartiere Müngersdorf, da cui deriva il nome) con un gol di Bowyer e si assicurano la finale: ad attenderli a Monaco di Baviera il 30 maggio c'è il Malmö, altra sopresa della competizione guidata in finale dal tecnico inglese Houghton. Il match viene deciso da Trevor Francis, all'esordio in Coppa Campioni a causa di vicissitudini contrattuali, bomber acquistato dal Birmingham City per oltre un milione di sterline, cifra astronomica per l'epoca. È lui la star della squadra (che in campionato arriva seconda ad otto punti dal Liverpool campione), ma i giocatori di livello non mancano: oltre al già citato Shilton ci sono Viv Anderson (primo nazionale inglese di colore), l'ala John Robertson, Martin O'Neill (attuale allenatore dell'Aston Villa), Archie Gemmil e Kenny Burns, scozzesi come Robertson.

La stagione seguente è segnata in avvio dalla lungimirante decisione di Clough, che sceglie di puntare tutto sulla coppa: sa bene che la sua squadra non può reggere un altro campionato ai vertici, difatti la stagione si conclude con un amaro quinto posto, addolcito - a dir poco - però dal bis europeo. Dopo aver fatto fuori Arges Pitesti, Dinamo Berlino ed Ajax, l'avversario della finale è l'Amburgo di Keegan, il capitano della disastrosa Nazionale inglese di quel periodo. Decide un gol di Robertson al 21', il Nottingham Forest è sul tetto d'Europa per la seconda volta nella sua - incredibile: tre anni prima si erano classificati sedicesimi in Second Division - storia.

L'idillio, però, termina presto. A causa di alcune dolorose cessioni e degli sporadici deliri di onnipotenza di Clough (a farne le spese fu il suo storico assistente, Peter Taylor), il meraviglioso giocattolo costruito in quegli anni va in frantumi. L'ex attaccante di Middlesbrough e Sunderland resterà in panchina fino al '93, ma non ripeterà mai i fasti degli Anni 70.

Oggi il Nottingham Forest viaggia spedito nel Championship dopo essere scivolato addirittura in terza serie nel 2005 (prima squadra campione d'Europa ad ottenere di questo sgradito primato). Le stelle oggi sono McKenna, Blackstock ed Earnshaw, mentre in panchina siede lo scozzese Billy Davies (tecnico con un passato al Derby County, proprio come Clough), ma sarà quantomeno difficile - scontato eufemismo - che ripetano le gesta del leggendario Nottingham Forest di Brian Clough.

Una paratissima su Berg, poi un impeccabile rigore (segnato, mica parato), quindi una parola di troppo, ed ecco il pesantissimo giallo sventolatogli in faccia dal direttore di gara. Condannato ad assistere alla finale dell’Europeo Under 21 dalla tribuna per un cartellino giallo, (finale terminata con il successo tedesco con gli inglesi penalizzati dalla pessima prestazione di Loach, secondo proprio di Hart), ha sofferto più di tutti per non aver potuto aiutare i suoi compagni in campo. Chissà, forse, se l’ex portiere dello Shrewsbury Town (l’esordio, in Conference, il 20 aprile 2004, a 17 anni ed un giorno) fosse stato tra i pali anche la sera del 29 giugno in quel di Malmö, magari l’esito sarebbe stato diverso, o quantomeno l’Under 21 inglese avrebbe evitato la figuraccia…

Una paratissima su Berg, poi un impeccabile rigore (segnato, mica parato), quindi una parola di troppo, ed ecco il pesantissimo giallo sventolatogli in faccia dal direttore di gara. Condannato ad assistere alla finale dell’Europeo Under 21 dalla tribuna per un cartellino giallo, (finale terminata con il successo tedesco con gli inglesi penalizzati dalla pessima prestazione di Loach, secondo proprio di Hart), ha sofferto più di tutti per non aver potuto aiutare i suoi compagni in campo. Chissà, forse, se l’ex portiere dello Shrewsbury Town (l’esordio, in Conference, il 20 aprile 2004, a 17 anni ed un giorno) fosse stato tra i pali anche la sera del 29 giugno in quel di Malmö, magari l’esito sarebbe stato diverso, o quantomeno l’Under 21 inglese avrebbe evitato la figuraccia…

Classe 1988, destro naturale, normolineo (180 cm x 84 kg) compatto e potente, Jay Simpson è una seconda punta cresciuta nell’Arsenal attualmente in prestito al West Bromwich Albion. Giostra alle spalle di una prima punta (Moore prima e Bednar poi i suoi compagni di reparto contro l’Aston Villa) svariando su tutto il fronte offensivo, anche se predilige la zona sinistra del campo. Rapido e agile nello stretto, resistente al contrasto, forte fisicamente e dotato tecnicamente, è assai caparbio: capita spesso che si sacrifichi in copertura. Difetto principale è la poca confidenza con il gol: appena 7 in 41 partite di League One nella scorsa stagione con la maglia del Millwall, anche se con i Lions ha disputato una stagione di tutto rispetto, tanto da gudagnarsi il premio di Player of the Year della League One. Il ragazzo ha però dato prova di sapersi esaltare con indosso la maglia dei Gunners, nelle cui giovanili è entrato ad appena nove anni: è stato infatti autore del primo «hat trick» nella storia dell’Emirates Stadium contro il Cardiff City in FA Youth Cup nel 2007. Da segnalare anche la doppietta al Wigan in Carling Cup l’11 novembre 2008, nella sua prima gara da titolare con l’Arsenal. Dal 31 dicembre è in prestito al West Bromwich Albion.

Classe 1988, destro naturale, normolineo (180 cm x 84 kg) compatto e potente, Jay Simpson è una seconda punta cresciuta nell’Arsenal attualmente in prestito al West Bromwich Albion. Giostra alle spalle di una prima punta (Moore prima e Bednar poi i suoi compagni di reparto contro l’Aston Villa) svariando su tutto il fronte offensivo, anche se predilige la zona sinistra del campo. Rapido e agile nello stretto, resistente al contrasto, forte fisicamente e dotato tecnicamente, è assai caparbio: capita spesso che si sacrifichi in copertura. Difetto principale è la poca confidenza con il gol: appena 7 in 41 partite di League One nella scorsa stagione con la maglia del Millwall, anche se con i Lions ha disputato una stagione di tutto rispetto, tanto da gudagnarsi il premio di Player of the Year della League One. Il ragazzo ha però dato prova di sapersi esaltare con indosso la maglia dei Gunners, nelle cui giovanili è entrato ad appena nove anni: è stato infatti autore del primo «hat trick» nella storia dell’Emirates Stadium contro il Cardiff City in FA Youth Cup nel 2007. Da segnalare anche la doppietta al Wigan in Carling Cup l’11 novembre 2008, nella sua prima gara da titolare con l’Arsenal. Dal 31 dicembre è in prestito al West Bromwich Albion. Francis Coquelin, un Makelele capace di giocare anche da terzino destro. Nato il 13 maggio 1991 a Laval, in Francia, Francis Coquelin si è messo in mostra al Laval, con cui ha collezionato 13 presenze nella squadra riserve, attirando l’attenzione di Lione, Nantes e, soprattutto, dell’Arsenal, che gli ha messo gli occhi addosso vedendolo in azione con la maglia dell’under 17 francese. A convincere Arsène Wegner («Mi ha telefonato lui in persona», ha dischiarato «Sisco», come è soprannominato Coquelin) è stata la gran prestazione da lui offerta contro l’Israele in aprile. La scelta dei Gunners da parte di Coquelin è stata ovvia poiché, come afferma lui stesso: «L’Arsenal è un club che crede nei giovani, e ti permette di allenarti e crescere assieme a grandi campioni». Dopo la firma (avvenuta il 18 luglio) di un quinquennale, i primi spezzoni con la prima squadra, contro il Barnet e gli ungheresi dello Szombathelyi.

Francis Coquelin, un Makelele capace di giocare anche da terzino destro. Nato il 13 maggio 1991 a Laval, in Francia, Francis Coquelin si è messo in mostra al Laval, con cui ha collezionato 13 presenze nella squadra riserve, attirando l’attenzione di Lione, Nantes e, soprattutto, dell’Arsenal, che gli ha messo gli occhi addosso vedendolo in azione con la maglia dell’under 17 francese. A convincere Arsène Wegner («Mi ha telefonato lui in persona», ha dischiarato «Sisco», come è soprannominato Coquelin) è stata la gran prestazione da lui offerta contro l’Israele in aprile. La scelta dei Gunners da parte di Coquelin è stata ovvia poiché, come afferma lui stesso: «L’Arsenal è un club che crede nei giovani, e ti permette di allenarti e crescere assieme a grandi campioni». Dopo la firma (avvenuta il 18 luglio) di un quinquennale, i primi spezzoni con la prima squadra, contro il Barnet e gli ungheresi dello Szombathelyi.